«Se passasse il regionalismo differenziato l’Italia diventerebbe, come disse il Metternich nel 1847, una mera “espressione geografica”…»

Questa del Mazzei è senza dubbio la migliore analisi critica del cosiddetto “regionalismo differenziato”.

* * *

Diciamo le cose come stanno: con il fallimento del Consiglio dei ministri del 14 febbraio il cosiddetto “regionalismo differenziato” è stato messo su un binario morto. Per ora è solo un rinvio, ma adesso fermarlo è possibile. Lo stop imposto dai ministri M5S alle richieste di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna non è dunque roba di poco conto.

La scadenza di metà mese sembrava quella del giudizio divino: o il progetto passava, o il governo cadeva. Così tuonava Giorgetti all’inizio dell’anno, puntualmente rilanciato dai capibastone della Lega nordista. E invece, né l’una né l’altra cosa. Bene, anzi benissimo, a condizione che il dibattito che si è finalmente aperto conduca al definitivo affossamento del disegno in questione.

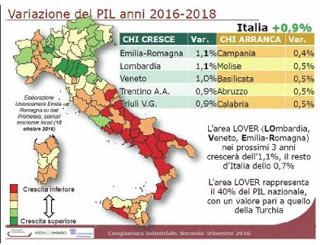

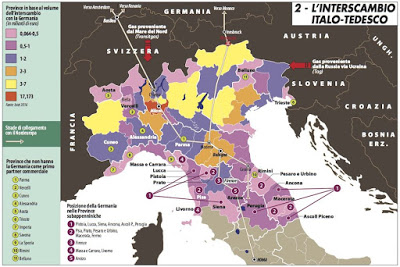

Quel che è incredibile è come in tanti ancora non si rendano conto della posta in gioco, che non è solo lo spostamento delle risorse dalle regioni più povere a quelle più ricche — che già di per sé griderebbe vendetta —, ma l’avvio di un processo disgregativo potenzialmente in grado di minare la stessa unità nazionale. Il tutto per la gioia dei potentati euro-tedeschi che non potrebbero chiedere di meglio.

Sulla materia la confusione è tanta. Proviamo perciò a mettere un po’ di ordine, affrontando sette questioni:

1) che cos’è il “regionalismo differenziato”; 2) da dove arriva, ovvero il problema di una Costituzione “incostituzionale”; 3) cosa chiedono le tre regioni del nord; 4) il trucco dei “fabbisogni standard”; 5) la truffa dei “residui fiscali primari”; 6) il caos di un regionalismo “fai da te”; 7) un secessionismo di fatto che farebbe il gioco dell’oligarchia eurista.

1. Regionalismo: più che “differenziato” totalmente incasinato

Che cos’è dunque il “regionalismo differenziato”? E’ il percorso, che teoricamente può essere attivato da ogni Regione, per ottenere più autonomia in ben 23 materie fissate dall’art. 117 della Costituzione, così come modificato con la (contro)riforma del 2001.

Se la Regione muove il primo passo, il secondo compete allo Stato (di fatto al governo del momento), chiamato ad una trattativa con la regione richiedente al fine di raggiungere un accordo da sottoporre poi al voto del parlamento, la cui approvazione è valida solo se viene raggiunta la maggioranza assoluta dei membri di ognuna delle due camere.

Come si può ben capire siamo qui di fronte ad una sorta di “trattativa privata”, il cui esito dipenderà dagli orientamenti e dal colore politico sia della Regione che del governo in quel dato momento. Tutto questo perché nell’art. 116, anch’esso modificato nel 2001, non sono previsti criteri generali, norme o limiti vincolanti. Tutto è invece lasciato all’iniziativa regionale ed al suo eventuale accoglimento da parte dello Stato.

Abbiamo così che alcune regioni potrebbero chiedere maggiore autonomia in 23 materie, altre in dieci o quindici, mentre altre ancora potrebbero non richiedere affatto nuovi poteri. Di più: siccome ogni materia è costituita da un certo numero di funzioni da trasferire, avremo chi ne chiederà 30, altri 50, altri ancora 100. E siccome ad ogni funzione corrispondono dei costi, ecco che la partita dei “fabbisogni”, dunque delle risorse economiche da trasferire e poi da trattenere, si farà più o meno alta a seconda dei casi.

Gli esempi di cui sopra non sono semplici casi di scuola. Ad esempio Veneto e Lombardia chiedono più poteri in tutte le 23 materie, l’Emilia Romagna in 15. Ma altre cinque regioni (Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria e Marche) sono in rampa di lancio. Alcune di queste richieste ancora non sono chiare, ma si parla comunque di una media di otto/dieci materie a regione.

Ci fermiamo qui, dato che questi esempi ci dicono l’essenziale: quel che ne viene fuori, più che un “autonomismo differenziato”, ha proprio le mostruose sembianze di un regionalismo incasinato che sembra avere l’unico scopo di mandare a gambe all’aria lo Stato unitario.

2. Una Costituzione “incostituzionale”?

Ma da dove è arrivata questa ventata di follia? Nella più ampia cornice di messa in discussione degli Stati nazionali, il regionalismo esasperato è un potente strumento in mano ad élite che puntano da sempre allo “Stato minimo” liberal-liberista. Ma veniamo all’Italia. Un ventennio fa, mentre la Lega Nord oscillava tra posizioni autonomiste e spinte marcatamente indipendentiste, ecco la trovata del centrosinistra nel 2001: la famigerata riforma del Titolo V della Costituzione messa a segno dai governi D’Alema ed Amato.

Quella riforma dava più poteri alle Regioni, legittimava il federalismo fiscale e poneva le basi giuridiche e costituzionali a quel che sta avvenendo oggi. Mentre nella Costituzione del 1948 (

leggi qui l’art. 117) erano chiaramente indicate le 18 materie di competenza regionale, nel pasticciaccio del 2001 si introduceva l’assurdo principio della “legislazione concorrente”

«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».

Al di là della follia della “legislazione concorrente”, questo elenco è importante, perché sono queste le materie oggetto del passaggio dei poteri dallo Stato alle regioni richiedenti, cui se ne aggiungono addirittura altre tre (organizzazione giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente e dei beni culturali) anch’esse sottraibili alla competenza dello Stato, che pure viene affermata al secondo comma dell’art. 117.

Dopo aver parlato delle Regioni a statuto speciale, così recita infatti l’art. 116 (versione 2001) al terzo comma:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Ecco che la frittata è fatta. Quella che è stata definita come la “secessione dei ricchi” ha certamente la Lega come principale forza promotrice, ma ha una base giuridica scritta a chiare lettere nella Costituzione dal centrosinistra. Una Costituzione di fatto stuprata nel 2001, con un Titolo V in palese contraddizione con il suo spirito originario, ed in particolare col principio di uguaglianza (art. 3).

Siamo così arrivati, diciamolo in un modo solo apparentemente paradossale, ad una sorta di “Costituzione incostituzionale“, il cui snaturamento è proseguito nel 2012 (governo Monti) con la modifica dell’art. 81 che sancisce il pazzesco vincolo del pareggio di bilancio.

Ma, tornando al “regionalismo differenziato”, è chiaro come esso collida anche con il principio perequativo pure previsto all’art. 119. Abbiamo quindi la schizofrenia di uno

Stato che mentre con una mano dovrebbe favorire le differenziazioni, dunque le regioni più ricche; con l’altra dovrebbe invece compensare quelle più povere. Inutile dire che un simile pasticcio andrebbe cancellato al più presto. In caso contrario il caos, dunque il disfacimento dell’unità nazionale, non potrà che progredire rapidamente.

I nomi di chi ha creato questo guazzabuglio li abbiamo già fatti. Politicamente, destra e centrosinistra ne sono ugualmente responsabili. Non è un caso che l’arma dell’art. 116 sia già stata impugnata sia da regioni guidate dalla destra, che da altre governate dal centrosinistra.

3. Cosa chiedono Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna?

Abbiamo già visto come le richieste di queste tre regioni siano parzialmente diverse, ma tutte ugualmente pesanti. Veneto e Lombardia chiedono praticamente il massimo. Si

veda qui, ad esempio, la bozza del Veneto.

Tra i temi più rilevanti, oggetto della trattativa tra Stato e Regioni, basti pensare all’energia, alle grandi infrastrutture, ai beni ambientali e culturali, alla richiesta di regionalizzazione delle casse di risparmio e delle ferrovie locali.

Particolarmente pesante il capitolo riguardante la scuola (art. 10), che se passasse condurrebbe di fatto ad una regionalizzazione dell’istruzione, dalla programmazione scolastica all’assunzione degli insegnanti, dalla gestione del personale ai livelli retributivi, ponendo così le premesse per la differenziazione tra scuole di serie A (nelle regioni più ricche) e di serie B (nelle altre).

Andrebbe così a farsi benedire il fondamentale principio del diritto all’istruzione, da garantire in primo luogo proprio ai soggetti più deboli, anche con interventi perequativi nelle aree più svantaggiate. Con il “regionalismo differenziato” questo principio verrebbe non solo negato, ma addirittura rovesciato.

Anche se non tutte le regioni lo fanno in maniera sfacciata, ed altre addirittura lo negano ipocritamente, il vero movente delle iniziative in atto è chiaro: avere più soldi oltre che più poteri. Il tutto in base al principio anti-solidaristico secondo cui le tasse dovrebbero alla fine restare nei territori dove sono state versate, cancellando così una volta per tutte l’utilizzo della leva fiscale come strumento di redistribuzione della ricchezza, dunque la funzione dello Stato come fattore di perequazione e di coesione sociale e territoriale.

Naturalmente questo meccanismo di rapina viene tenuto largamente nascosto all’opinione pubblica. Per far ciò si è inventata un’apposita terminologia. Stiamo parlando del trucco dei “fabbisogni standard” (che vedremo al prossimo punto 4) e della truffa dei “residui fiscali primari”, che esamineremo al punto 5.

4. Il trucco dei “fabbisogni standard”

Se la richiesta del riconoscimento delle spese sostenute per le funzioni trasferite è ovvia e naturale, il passaggio decisivo è quello dai “fabbisogni storici” (ciò il costo effettivamente sostenuto dallo Stato in ogni regione per assolvere un determinata funzione) ai nuovi “fabbisogni standard”, vera chiave di volta dei privilegi che si vogliono ottenere.

Secondo tutte le bozze, fortunatamente per ora deragliate sul binario morto di cui abbiamo parlato all’inizio, la determinazione dei “fabbisogni standard” dovrebbe avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Ma come dovrebbero essere definiti questi “fabbisogni”?

Qui è utile fare un passo indietro. E’ il 28 febbraio 2018, mancano 4 giorni al voto che li caccerà dalle stanze del potere, ma gli uomini del governo Gentiloni hanno da compiere la loro ultima missione prima di riempire gli scatoloni per il trasloco. E a cosa si dedicano? Ovviamente al

regionalismo differenziato. E così, con la firma del sottosegretario agli

Affari Regionali, Gianclaudio Bressa, vengono sottoscritti in fretta e furia gli Accordi preliminari con i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Sulla questione delle risorse economiche e dei “fabbisogni standard” questi tre documenti sono identici. Il tentativo del governatore emiliano, Bonaccini, di presentarsi come fautore di un “regionalismo buono”, diverso da quello anti-solidale del veneto Zaia, è dunque destituito di ogni fondamento.

Cosa dicono i tre accordi sul punto? Leggiamo:

«Progressivamente, entro cinque anni (i fabbisogni standard, ndr), dovranno diventare, in un’ottica di superamento della spesa storica, il termine di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali».

Ci sono qui quattro concetti decisivi, quelli da noi sottolineati in grassetto. Il primo indica chiaramente l’obbiettivo di arraffare più risorse, il secondo ed il terzo ci dicono come, il quarto ci rimanda alla truffa concettuale di cui ci occuperemo al punto successivo.

Le bozze presentate dalla ministra Stefani il 14 febbraio scorso (leggi

QUI,

QUI e

QUI) ricalcano alla lettera gli

Accordi sottoscritti con il governo Gentiloni, ma per la determinazione dei “fabbisogni standard” scompare — per ora — il riferimento al «

gettito dei tributi maturati nel territorio regionale». Diciamo per ora, perché l’esatta definizione dei “fabbisogni standard” è demandata ad un apposito comitato Stato-Regioni da istituirsi una volta approvata la legge.

In ogni caso quel che resta nelle “Bozze Stefani” basta ed avanza per disegnare l’avvio in grande stile del “secessionismo dei ricchi”. Al comma 1 dell’art. 5 si legge che:

«Decorsi tre anni dall’entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 4 comma 1, qualora non siano stati adottati i fabbisogni standard, l’ammontare delle risorse assegnate alla Regione per l’esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui alla presente intesa non può essere inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l’esercizio delle stesse».

Il riferimento alla popolazione residente, e dunque al «

valore medio nazionale pro-

capite», potrebbe sembrare neutrale e perfino equo, ma così non è. Il trucco sta nel fatto che i costi pro-capite dei servizi e delle funzioni è mediamente più basso nelle regioni pianeggianti e maggiormente popolate (com’è appunto il caso di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna), rispetto a quelle montuose e meno popolate. E’ evidente, ad esempio, che organizzare il trasporto pubblico, la sanità o la scuola ha costi pro-capite ben diversi in realtà cosi differenti tra loro. Chiedere l’applicazione del valore medio nazionale è quindi un modo per ottenere di più a discapito delle regioni più povere.

Ci viene qui in soccorso il Sole 24 Ore del 16 febbraio, secondo il quale il pacchetto delle funzioni potenzialmente trasferibili alle tre regioni vale 21 miliardi annui. Ma, visti gli stop arrivati dai ministri M5S sulle materie di loro competenza, la partita si ridurrebbe ad 11 miliardi. Di questi, il 74% (pari ad 8,4 miliardi) riguarderebbe la scuola. Ebbene, applicando solo a questa materia il criterio del riferimento al valore medio nazionale pro-capite, il Veneto e la Lombardia otterrebbero di botto 1 miliardo di euro in più all’anno.

Ma non pensiamo che questo gli basti. Pur scomparso per ora come elemento per la determinazione dei “fabbisogni standard”, il riferimento al gettito dei tributi maturati sul territorio regionale riemerge ossessivamente nella “Bozza Stefani”. Al comma 3 del già citato art. 5, chiarendo come dovrebbe funzionare il finanziamento delle nuove competenze riconosciute alle tre regioni, si precisa che esso avverrebbe:

a) con la «compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e di eventuali altri tributi erariali» e b) con «aliquote riservate, nell’ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale». Come se questo non fosse già abbastanza la “Bozza” (comma 4, art.5) sancisce che: «l’eventuale variazione di gettito maturata nel territorio della Regione» dei tributi di cui sopra «è di competenza della Regione».

Si dice che con questo dispositivo l’obiettivo del governatore veneto Zaia sia quello di arrivare a trattenere in regione il 90% dei tributi. E pensare che a qualcuno la questione sembra secondaria rispetto ai temi quotidianamente trattati dal circo mediatico, tipo il “processo” a Salvini, l’arresto dei Renzi, il funzionamento della “piattaforma Rousseau” e chi più ne ha più ne metta.

Concludendo sul punto, qui l’importante è capire come — contrariamente a quel che qualcuno vorrebbe far credere — il “regionalismo differenziato” punti, e con decisione, ad un micidiale trasferimento di risorse verso le regioni più ricche. Da segnalare in particolare il trucco semantico dei “fabbisogni standard”, dove la parola “standard” va a definire non una norma generale, come comunemente si intende, bensì una regola da applicarsi in maniera differenziata ad ogni regione in base alla rispettiva ricchezza di ciascuna di esse. Si codifica così, peraltro tramite una legge ordinaria, che lo standard della sanità o della scuola nelle regioni del nord potrà essere superiore, notevolmente superiore, a quello del sud. Qui qualcuno osserverà che nei fatti è già così adesso: vero, ma con il “regionalismo differenziato” si andrebbe a legalizzare questa situazione, per giunta accentuandola notevolmente con i meccanismi che abbiamo visto.

5. La truffa dei “residui fiscali primari”

Per giustificare questa operazione si ricorre ai soliti discorsi sull’efficienza, od addirittura

sui diversi livelli di corruzione nelle varie aree del Paese. Come dire: noi del nord siamo più bravi, datevi una mossa anche voi al sud e vedrete che le differenze si appianeranno. Oddio, viste le vicende giudiziarie dei più importanti governatori lombardo-veneti, da quel Maroni che regnava prima dell’attuale Fontana, all’insuperabile “Celeste” Roberto Formigoni, fino al predecessore di Zaia, Giancarlo Galan, tutte queste nordiche virtù paiono un po’ dubbie. Ma c’è un altro argomento che va per la maggiore: quello del cosiddetto “residuo fiscale primario”.

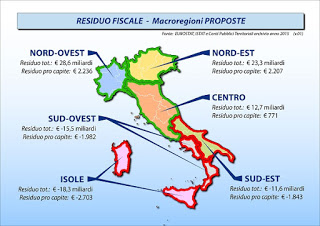

Nelle “Bozze” non se ne parla, probabilmente perché si presterebbe ad un immediato ricorso alla Corte Costituzionale, ma il tema riemerge di continuo. Ed è inevitabile che sia così, dato che è questa la base di ogni ragionamento fiscale basato sul «gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali», come scritto negli Accordi preliminari del febbraio 2018.

Come

chiarisce Sergio Marotta, citando Giannola e Stornaiulo, concettualmente non esiste invece alcun residuo fiscale primario:

«La “secessione dei ricchi” si baserebbe, in realtà, su un equivoco consistente nel ritenere effettivamente esistente nelle pieghe del bilancio dello Stato un residuo fiscale a favore di alcune Regioni e, in particolare, della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Il residuo fiscale, infatti, sarebbe nient’altro che la “differenza tra l’ammontare di risorse (sotto forma di imposte pagate dai cittadini) che lo Stato centrale riceve dai territori e l’entità della spesa pubblica che lo stesso eroga (sotto forma di servizi) a favore dei cittadini degli stessi territori”. Secondo Giannola e Stornaiuolo, da un punto di vista di contabilità pubblica, saremmo di fronte a un equivoco perché in uno Stato unitario non ci sono residui fiscali dal momento che il rapporto fiscale si svolge tra il cittadino e lo Stato e non con lo specifico territorio di residenza dei soggetti che pagano le imposte».

Di più, aggiungiamo noi: anche qualora l’Italia fosse uno stato federale la richiesta nordista non si reggerebbe in piedi. Questo perché quando si parla di «gettito tributario maturato sul territorio regionale» ci si riferisce in primo luogo ad Irpef ed Iva, tasse che negli stati federali sono chiamate appunto “federali”, cioè destinate allo Stato centrale.

C’è poi l’altra faccia della medaglia. Purtroppo il nostro Paese, pur non essendo uno stato federale, conosce ormai da tanto tempo una multiforme varietà di quel federalismo fiscale (regionale e municipale) che prese piede negli anni ’90 del secolo scorso, su sollecitazione della Lega Nord ma non solo. Attraverso queste tasse locali le regioni e i comuni più ricchi godono già oggi di privilegi enormi rispetto alle aree interne, ai centri più piccoli, alle regioni del sud.

E’ questo un fatto di cui spesso ci si scorda. Ma Imu, Irap, Tasi, addizionali Irpef (regionali e comunali), cosa sono se non tasse locali che aumentano di fatto già ora le sperequazioni territoriali? Quanto pesino queste tasse ce lo dice il

Bollettino delle Entrate tributarie del Mef.

Nell’anno 2017 (l’ultimo disponibile) l’addizionale regionale Irpef ha fruttato 11,9 miliardi (md) di euro, quella comunale 4,4 md. Mentre le regioni hanno incassato 23,6 md con l’Irap, la quota di competenza dell’Imu ha portato nelle casse comunali 16 md netti, a cui si aggiungono 1,2 md della Tasi. Nel complesso la bellezza di 57,1 md, di cui 35,5 alle regioni e 21,6 ai comuni. Non proprio una bazzecola!

Insomma, può piacere oppure no, ed a noi non piace affatto, ma il federalismo fiscale in Italia c’è già da tempo. E proprio non si sente il bisogno di un’ulteriore virata in quella direzione.

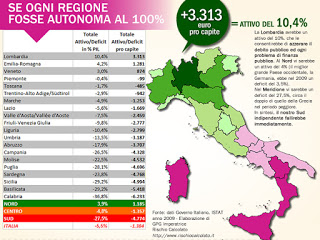

Ma c’è un altro punto della massima importanza. Anche volendo ammettere il concetto di “residuo fiscale primario”, e noi non lo ammettiamo affatto ed il perché ce lo dice la Costituzione e ce l’ha ben spiegato Marotta, i conti sono truccati. Il fatto è che le tabelle che vengono diffuse conteggiano soltanto il saldo tra entrate e spese pubbliche di ogni regione, mentre lasciano fuori dal computo il valore degli interessi riscossi nelle stesse dai possessori dei titoli del debito pubblico. Questa voce rappresenta chiaramente una spesa per lo Stato ed un’entrata per i titolari. Dunque, se proprio vogliamo calcolare il bilancio fiscale regionale, essa va invece inclusa nel conteggio.

Cosa accadrebbe includendola ce lo dice il presidente della Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) Adriano Giannola, citato dal Corriere Economia del 28 gennaio scorso:

«Nel saldo tra entrate e spese pubbliche si omette di includere l’onere per gli interessi che lo Stato corrisponde ai titolari del debito pubblico (famiglie e imprese, banche, ecc) di quelle regioni. Se al residuo fiscale si sottrae l’incasso degli interessi, la Lombardia passa dai 40 miliardi pretesi a meno di 13 miliardi. Il Veneto e l’Emilia Romagna, da oltre 12 e oltre 11 miliardi a circa 2».

Ecco così svelato il trucco degli inaccettabili «residui fiscali primari», ecco così ridimensionata la loro effettiva consistenza.

6. Il caos di un regionalismo “fai da te”

Chiarite le questioni fiscali, torniamo ora agli aspetti propriamente politici. Anche un bambino capirebbe che non si può cambiare in questo modo la forma dello Stato. Qualora si volesse davvero il passaggio ad un modello federalista servirebbe una modifica costituzionale profonda, da realizzarsi in forma organica, non contraddittoria e

pasticciata come avvenuto nel 2001. Ma a quel punto servirebbe una vera assemblea costituente, eletta con un sistema rigorosamente proporzionale.

In ogni caso, qualora la maggioranza degli italiani volesse davvero dare più poteri alle regioni — cosa di cui dubitiamo assai — ciò dovrebbe avvenire con un precisa idea dello Stato e della società. Con la (contro)riforma del 2001 abbiamo invece almeno tre tipi di regione: le 5 a statuto speciale, quelle a statuto ordinario che chiedono ed ottengono più poteri in base all’art. 116, quelle che non li chiedono.

Ma, dato che ogni regione può avanzare richieste differenziate da tutte le altre, questa tripartizione è il minimo che possa avvenire. E già oggi, con i casi di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna è così. In ipotesi, escluse le cinque a statuto speciale, potremmo perfino arrivare a 15 regioni ognuna diversa dall’altra.

Il regionalismo “fai da te” prefigura dunque un caos che solo dei folli potrebbero augurarsi, ma ovviamente c’è del metodo in questa follia.

7. Un secessionismo di fatto che farebbe il gioco dell’oligarchia eurista

E’ evidente come il dispiegarsi di questo disegno porterebbe con sé una crisi esistenziale dello Stato nazionale. Nulla di più bello, indubbiamente, per i neoliberisti delle

istituzioni, della cultura dominante, dell’informazione al loro servizio. E nulla di più eccitante per le oligarchie finanziarie come per gli anarco-capitalisti di ogni risma.

I più felici, però, sarebbero certamente gli ottimati dell’aristocrazia eurista, specie quelli con domicilio a nord delle Alpi. Per costoro se l’Italia andasse in pezzi sarebbe la fine di tanti problemi. Se poi lo spezzatino portasse in dote il nord del Paese all’asse Carolingio a dominanza tedesca, lasciando il sud nelle mani di un capitalismo straccione ed in parte malavitoso, tanto di guadagnato.

L’Italia tornerebbe così ad essere una mera “espressione geografica”, come disse il Metternich nel 1847. E la sua normalizzazione politica sarebbe cosa fatta.

Del resto, se esiste una possibilità su un milione di arrivare davvero all’incubo del super-Stato europeo, la strada non può essere che quella della disgregazione degli stati nazionali, da sostituirsi con una moltitudine di regioni prive di vera sovranità.

E’ questa un’idea ricorrente – anche se ad oggi decisamente fallimentare – delle èlite europee. Significativo ad esempio

quel che diceva Romano Prodi nel 2014. L’intervistatore gli chiede:

«Lei crede che sia possibile un’Europa delle Regioni in un momento in cui la crisi economica, almeno in Italia, sembra gonfiare le vene di un nuovo centralismo statale?». Ecco la sua illuminante risposta: «Oggi c’è un’Europa degli Stati. Attenzione però: la contrapposizione vera non è tra Europa degli Stati e Europa delle Regioni, ma tra un’Europa guidata da un’autorità sovranazionale molto forte, cioè un’Europa federale, e un’Europa delle nazioni. Non vedo le Regioni in contrapposizione a un’Europa federale, due regioni non fanno uno Stato nuovo».

Dunque, secondo il mortadella-pensiero, gli Stati sono il male, le Regioni sono il bene. Ma questo pensiero disgregazionista non è certo del solo Prodi. Al quale va semmai riconosciuto il merito di parlar chiaro, rivelando quale sia il vero sentimento dei tecnocrati di Bruxelles, e chiarendo al tempo stesso come il regionalismo esasperato – di fatto un secessionismo sotto mentite spoglie – non sia certo patrimonio esclusivo della destra leghista.

Che dire in conclusione? L’abbiamo già fatta troppo lunga e chiudiamo limitandoci a tre punti.

In primo luogo, il dato politico è piuttosto chiaro: qualora passasse il principio del “regionalismo differenziato”, anche se in una prima fase parzialmente annacquato, si avvierebbe di fatto un processo disgregativo quasi impossibile poi da fermare. Lo stop imposto dai Cinque Stelle è positivo, ma bisogna arrivare all’affossamento definitivo di quel progetto. Non ci si illuda di aggirare questo nodo con qualche pasticciato compromesso. Il “secessionismo dei ricchi” va semplicemente respinto; la (contro)riforma del 2001 — in assoluto contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione del 1948 — va cancellata.

In secondo luogo, la contraddizione nella Lega salviniana è stridente e va fatta esplodere. Il ministro dell’interno deve decidersi: “prima gli italiani” o “prima i lombardo-veneti”? Le due cose palesemente non possono stare insieme. Come non stanno insieme l’idea della battaglia anti-Ue e quella di indebolire lo Stato che dovrebbe condurla. Ma anche le contraddizioni interne al Pd (e perfino in Forza Italia) sono al limite dell’esplosione. Ognuno di questi partiti ha ormai al suo interno (andiamo all’ingrosso) una corrente “nordista” ed una “sudista”. Benissimo, che si scontrino apertamente, che in tal caso il “regionalismo differenziato” avrà molte difficoltà a passare.

In terzo luogo, se è vero che ognuno nel suo piccolo può far qualcosa per favorire la mobilitazione, o quantomeno l’estensione del dibattito sul tema in modo da favorire la formazione di un’opinione pubblica informata e motivata, chi ha davvero in mano l’arma atomica per far saltare tutto è il Movimento Cinque Stelle. I pentastellati hanno l’atomica non solo perché, visti gli attuali rapporti di forza in parlamento e nel governo, sono gli unici che possono bloccare il “regionalismo differenziato”, ma anche perché qualora impugnassero con decisione il tema della difesa dell’unità nazionale, del principio solidaristico che deve legare i vari territori, si aprirebbero la strada ad una forte risalita nei consensi.

Che lo facciano o meno, questo ce lo dirà solo il tempo.

Nota: tutte le sottolineature in grassetto nel testo delle citazioni sono nostre.

Quindi sarebbe normale che in uno Stato unitario 3-4 regioni abbiano redditi doppi o tripli…e ricevano il 40% dei trasferimenti medi…e abbiano tassi di disoccupazione 3-4 volte inferiori….al resto del Paese? È ovvio che una situazione del genere non può stare in piedi. Costituzione o meno uno Stato unitario non può mettere assieme regioni con qualità della vita francese a regioni a livelli greco-albanesi.O si esce dalla UE o ci si divide. La situazione attuale strutturalmente non può stare in piedi.

Per Mazzei il principio solidaristico e perequativo deve valere a prescindere, senza che sia richiesto alcun impegno o contropartita. Se uno lavora e garantisce impegno civile pari a 10 e un altro pari a 4, bisogna che entrambi siano livellati a 7 indipendentemente dal fatto che il secondo abbia qualche intenzione di impegnarsi per migliorare. E' il principio del figliol prodigo.Aporie della mitologia democratica: prevale il libero voto delle regioni interessate, quello nazionale oppure il criterio perequativo prevale su entrambi? Prima di parlare di democrazia bisogna decidere cos'è demos, cos'è kratos e quale costellazione di divinità li coadiuva nel pantheon olimpico.